古都首里 歴史散歩が楽しい 金城町石畳道(真珠道)→玉陵→龍潭→弁財天堂

2019年12月に行った首里城観光。

日本中が悲しんだ2019年10月の首里城火災の傷跡は生々しく残っていましたが、それでも守礼門をはじめ見所は満載でした。

前回は「復興モデルコース」首里城公園内の主だったものを紹介しました。

今回は更に首里城を出て金城町石畳道や世界遺産の玉陵などの首里城周囲の歴史的名勝地を巡ってきました。

「復興モデルコース」を参考にしつつも、メインは「るるぶ沖縄」の古都歴史散歩を大いに参考にさせてもらいました。

龍潭に浮かぶ弁財天堂など単純に見た目が素晴らしい場所もたくさんありましたが、金城町石畳道では所々で歴史の傷跡を感じました。

瑞苑酒造、真珠道 (まだまみち)の金城町石畳道

首里城の継世門を出て城の外にでると少し道が分からなくなります。しばらく標識は一切ありません。

これが次に目指す金城町石畳道ではないと思うのですが。一応これも石畳な感じでややこしい。

Google Mapはあるものの、なぜか道が途切れがち。金城町石畳道はかなり先に示しています。こんなに遠いのかな?今考えれば石畳道の入口を示していたのかもしれません。

それでもしばらく歩くと観光客の集団に出くわします。

こちらは「瑞泉酒造株式会社」。あの泡盛を製造・販売している酒造所です。

実は泡盛は飲んだことがなく、とんでもなく度数が高い酒と聞いていたので、普通の人が飲むものではない?と思っていたのでスルーします。

後でこの話を知人にしたら普通に飲む酒だよと笑われました。中に入っても良かったかな?

この後首里城に沿って坂を登ると真珠道なる標識が見つかります。

首里城復興モデルコースでは12が「金城町石畳道入口」13が「真珠道(まだまみち) 」となっていて頭が混乱します。順番が逆じゃん。

今確認すると、瑞泉酒造から首里城に沿って昇っていったのが間違いでした。そのまま平地を首里城から離れるような感じで歩く必要があったようです。

〒903-0815 沖縄県那覇市首里金城町2丁目84−3

こちらの地図は「金城町石畳道」。多分ここが入口です。今見ても瑞泉酒造からのルートが今見ても分かりにくい。

とうことで、実際はモデルコースとは逆に真珠道から急な坂を降りていくことになりました。

ところでこの時はまだ真珠道と金城町石畳道の関係が分かっていなかったのですが、どうやら金城町石畳道は真珠道の一部のようです。

ウィキペディアにはこのように書かれていました。

首里金城町石畳道(しゅりきんじょうちょういしだたみみち)は沖縄県那覇市にある石畳の古道。

首里城公園の南側斜面に位置し、14世紀から19世紀にかけて栄えた琉球王朝時代の城下町である金城町にある。首里城から国場川の真玉橋に至る長さ4 km、総延長10 kmの官道であった真珠道(まだまみち)の一部で、琉球王国尚真王の治世である1522年頃にその建造が始まった。第二次世界大戦の沖縄戦で真珠道の大半は破壊され、コンクリートで舗装されていたが、1983年(昭和58年)に歴史的地区環境整備事業によって再び石畳に整備された。金城町に現存する238mの区間が首里金城町石畳道としてその姿を現在に伝えている。

それにしても10Kmもあったこんな頑丈な石畳の道が「沖縄戦で真珠道の大半は破壊」って一体。。本当にひどい話ですね。

ここから緑の多いなだらかな坂になります。

金城町石畳道は「日本の道100選」にも選ばれているようです。

坂を下ったところに「石畳茶屋」があります。

一息ついても良かったのですが、この時点ではまだ「金城町石畳道はどこ?」という感じだったので、石の椅子みたいなところに座って、自分がどこにいるかを確認します。

イマイチよく分からないのでとりあえず坂を下ることにしました。

金城町石畳道の見所

おおっ、これぞ石畳。

金城町石畳道@首里

この付近が1番石畳の感じが出ていました。結構ゴツゴツしていて靴が食い込むような感じで結構歩きずらい。いつも使っているウォーキングシューズを履いていましたがやや物足りなく感じるほど。

まだまだ坂は続きますが、体力温存のためにこの辺で引き返します。

もう一度先程の石の椅子に戻ってるるぶ沖縄で見所を確認。どうらや金城大桶川がすぐ近くにある様子。

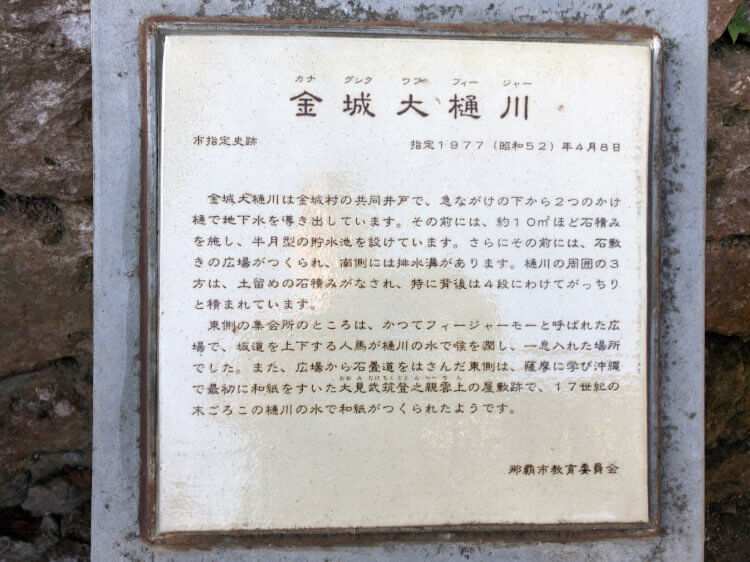

金城大桶川@首里

これっ?本当に隣という感じ場所にありました。一見何がすごいか分かりにくいのですが。

金城大桶川は生活用水や行き交う人が利用した貴重な井戸だったようです。今は使われいない?感じでしたが。

そしてこの近くに国の天然記念物である「首里金城の大アカギ」があるようです。

少し引き返す感じで真珠道を登ると右側に行く道に標識がありました。

首里金城の大アカギ

こかれ。高さがあります。「るるぶ沖縄」には首里金城の大アカギは激しい戦火をまぬがれた樹齢200年以上の老木とあります。

亜熱帯の樹木のようですね。

さて、真珠道でも見所は無事に見ることができたので、今度は世界遺産の玉陵に向かいます。

真珠道を上まで登りきり、また首里城に沿って進み「首里城前」の交差点を左に曲がって少し歩いたところに玉陵はありました。

玉陵 (たまうどぅん)

ウィキペディアは玉陵を以下のように紹介しています。

玉陵(たまうどぅん、玉御殿または霊御殿とも)は、琉球王国、第二尚氏王統の歴代国王が葬られている陵墓。所在地は沖縄県那覇市首里金城町。そもそもは第3代尚真王(在位1477年 – 1527年)が父、尚円王を葬るために建築したものである。世界遺産のひとつで沖縄県最大の破風墓。

一言で言うととかつての国王の墓なんですね。

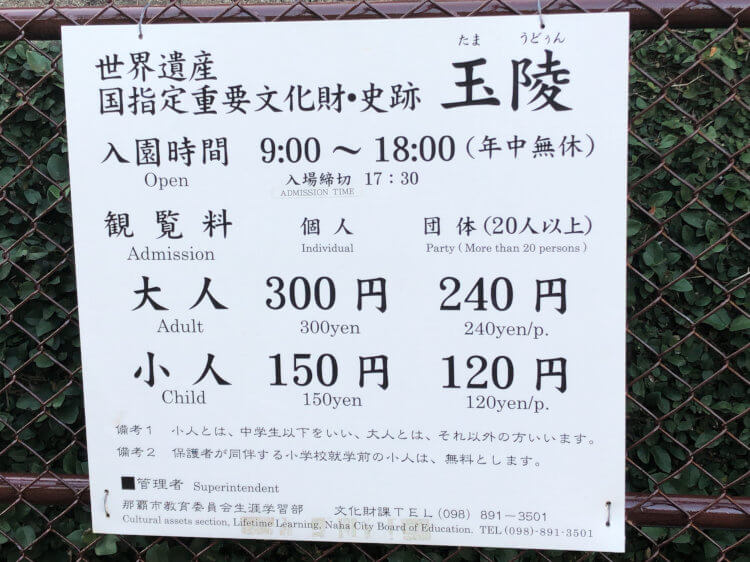

こちらの入場料は有料でした。

今回は首里城の有料区域が非開放だったので、入場料を払ったのはここだけです。

こちらで入場券を購入。入口が狭く頭をぶつけやすいので気をつけるよう言われます。

確かに低いな。150センチくらい?

この時代は皆背が低かったのでしょうか?

玉陵が見えてきました。門は2つくぐる必要があります。

いやぁ、大きいな。1枚の写真では収まりきれません。

扉は3つもあります。歴代の王と王妃が埋葬されているようした。

もっとゆっくりしていたかったのですが16時を過ぎたので先を急ぐことにしました。最近の東京は16時半くらいに日が沈みます。

ただ後から分かったのですが、那覇の日が沈む時間は17時半くらいだったのでもう少しのんびりしていても大丈夫でした。

龍潭 (りゅうたん)から弁財天堂

今度は首里城前交差点をそのまま真っ直ぐ歩いてしばらくすると龍潭が見えてきました。

龍潭は1427年に作られた人工池。

ちょっと鶏混じりのようなややガラの悪いカモがたくさんいます。ここの主のようで自分が通ってもよけません。

これはバリケンというカモ科の鳥。至るところにフンが落ちています。こいつらを刺激しないようにそおっと通り過ぎます。

のどかな感じのする池ですが、カミツキガメに気をつけてくださいとあります。マジか?亜熱帯沖縄。見慣れぬ動物も多そうです。

しかし、しばらくはバリケンも少なめ、カミツキガメももちろんおらず静かな感じで雰囲気のある池です。

もしやあれは?

首里城公園にきた時に最初に見たものでは?

間違いなくそうです。すごろくではないですがスタートに戻った感じ。

これは弁財天堂。16世紀に尚真王によって創建された、航海安全の女神・弁財天を祭るお堂です。いやぁ、絵的に美しい。

こちらは天女橋。国の重要文化財に指定されています。アーチ型は中国式だとか。

最後に円覚寺跡がありました。

いかがでしたか?

首里は首里城公園および首里城近辺に見所が密集しておりかなり観光しやすかった。ゆいレールでのアクセスも簡単。最低2時間でも十分楽しめそうですが、1日くらいかけてのんびり観光するのも良さそうです。

首里城の正殿などが復興した時には必ず再訪しようと思います。